Wissenswertes zum Thema Wasserstoff und Brennstoffzellen

1 Einleitung: Rettet Wasserstoff das Klima?

2 Energieversorgung von der Steinzeit bis heute

- 2 Energieversorgung von der Steinzeit bis heute

- 2.1 Der Energiebedarf wächst

- 2.2 Heutige Energiequellen

- 2.3 Grenzen der heutigen Energieversorgung

- 2.4 Ausweg Atomenergie?

- 2.5 Das richtige Timing: Speicher und Lastmanagement

- 2.6 Zukunftsszenarien für die Energiewende

- 2.7 Der Beginn der solaren Wasserstoffwirtschaft

- 2.8 Die Nationale Wasserstoffstrategie

3 Wasserstoff und seine Eigenschaften

4 Gewinnung von Wasserstoff

- 4 Gewinnung von Wasserstoff

- 4.1 Zukünftiger Wasserstoffbedarf

- 4.2 Herstellungsprozesse im Überblick

- 4.2.1 Die Elektrolyse: Hoffnungsträger für grünen Wasserstoff

- 4.2.1.1 Die Elektrolyse: Hoffnungsträger für grünen Wasserstoff

- 4.2.2 Reformierung von Kohlenwasserstoffen

- 4.2.2.1 Dampfreformer

- 4.2.2.2 Partielle Oxidation

- 4.2.2.3 Autothermer Reformer

- 4.2.3 Pyrolytische Prozesse auf Basis fester Kohlenwasserstoffe

- 4.2.4 Methanpyrolyse: Ein Traum in türkis

- 4.2.5 Kværner-Verfahren

- 4.2.6 Mikrobiologische Herstellung: Von Natur aus grün

- 4.2.7 Dissoziation: Wasserstoff aus dem Solarturm

- 4.2.8 Methanhydrat: Wasserstoff aus der Tiefsee?

- 4.3 Reinigung

- 4.4 Herstellungskosten

5 Speicherung von Wasserstoff

6 Transporte

7 Tankstellen-Infrastruktur

9 Brennstoffzelle

10 Einsatzgebiete

11 Wasserstoffmotor

12 Wasserstoff für die Industrie

13 Katalytischer Brenner

14 Kosten der Wasserstofftechnologien

15 Fazit und Ausblick

16 Anhang

17 Literatur

Teil 4.2.2.1 | Dampfreformer

Den größten Anteil zur deutschlandweiten H2-Herstellung trägt zurzeit die Dampfreformierung bei. Grundsätzlich eignen sich als Ausgangsprodukte für dieses Verfahren alle fossilen Kraftstoffe, die einen relativ hohen Prozentsatz an Wasserstoffmolekülen aufweisen (z. B. Erdgas, Methanol, Biogas).

In der ersten Verfahrensstufe, dem Reformierreaktor, reagiert der eingesetzte Energieträger unter Wärmezufuhr mit Wasserdampf. So entsteht ein wasserstoffreiches Gasgemisch. Bei der Einleitung der Reaktion helfen Nickelkatalysatoren. Das entstehende Gemisch enthält zu diesem Zeitpunkt noch einen hohen Anteil an Kohlenstoffmonoxid.

Reformierung: CH4 + H2O → 3 H2 + CO

Das Kohlenmonoxid wird zusammen mit Wasserdampf in zwei nachgeschalteten katalytischen Konvertern (Shift-Reaktoren) in Kohlendioxid überführt:

Shift-Reaktion: CO + H2O → H2 + CO2

Die Gesamtreaktion lautet also:

CnHm + 2 n H2O → (2 n + m/2) H2 + n CO2

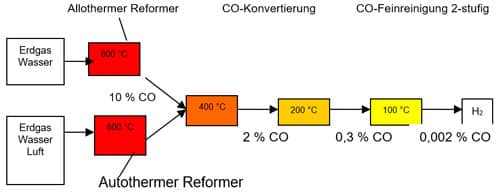

Der erste Umwandlungsschritt ist die sogenannte Hochtemperaturkonvertierung (HTS). Die Temperaturen, die für einen Reformierungsprozess notwendig sind, hängen von den verwendeten Kraftstoffen und von der Stabilität der chemischen Bindung derselben ab. Für die Reformierung von Methanol werden beispielsweise Temperaturen um 300 °C benötigt, für Erdgas etwa 800 °C, bei Benzin sogar 900 °C.

Der zweite Schritt ist die Niedertemperaturkonvertierung (NTS) bei etwa 180 bis 240 °C. Bei dieser mehrstufigen Vorgehensweise wird der CO-Anteil von etwa 10 bis 15 Vol.-% beim Austritt aus dem Reformer bis auf 0,3 bis 0,6 Vol.-% verringert.

Eine anschließende letzte Gasreinigung entfernt das in diesem Vorgang nicht umgesetzte CO bis auf einen geringen Restanteil von 10 bis 20 ppm und gewährleistet somit die gewünschte Reinheit. Anschließend kann der Wasserstoff von weiteren störenden Bestandteilen (z. B. Schwefel) befreit werden.

Abb. 16: Schema der Dampfreformierung

Für die Herstellung eines Normkubikmeters Wasserstoff sind etwa 0,45 Nm3 Erdgas notwendig. Industrielle Dampfreformer verfügen über eine Nennkapazität von bis zu 200.000 Normkubikmeter Reinwasserstoff pro Stunde. Die Verteilung dieses Wasserstoffs kann unter anderem durch Rohrleitungen geschehen, so wie in der Region Leuna/Bitterfeld. Ein Teil davon wird in einer nachgeschalteten Prozessstufe auf eine Qualität von 99,999 Prozent (Bezeichnung: Wasserstoff 5.0) gereinigt, verdichtet und als Reinstwasserstoff per Trailer zu Kunden in ganz Deutschland geliefert.

Abb. 17: Großtechnischer Erdgasreformer

Erdgasreformer.jpg

Quelle: Linde

Eingesetzt wird der so erzeugte Wasserstoff überwiegend in der Ammoniaksynthese. Weitere Einsatzgebiete sind:

- Methanolproduktion

- Herstellung von Stickstoffdünger, Kunststoffen, Sprengstoffen, Kunstharzen sowie Lösungsmitteln

- Hydrierung von Speiseölen aus Sojabohnen, Fisch, Erdnüssen oder Mais

- Umwandlung flüssiger Öle in Margarine

- Polypropylenherstellung

- Kühlung von Generatoren und Motoren

- industrielle Fertigung (Glas- und Halbleiterindustrie, als Schutzgas)

- industrielle Prozesse in Raffinerien

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) gibt die CO2-Intensität der klassischen Reformierung mit 9 bis 14 kg CO2 pro Kilogramm Wasserstoff an, was unter anderem am hohen fossilen Energieeinsatz liegt. Betriebe man den Prozess stattdessen mit konzentrierter Solarstrahlung, ließen sich die CO2-Emissionen schon um bis zu 40 Prozent vermindern. Entsprechende Tests wurden in Forschungszentren in Spanien und den USA durchgeführt.