Einfach umstellen?

Wasserstoff im Erdgas-Bestandsnetz

Ob Wasserstoff einen Beitrag zur Wärmewende leisten kann, wird auch davon abhängen, wie leicht sich vorhandene Erdgasnetze umstellen lassen. Gasnetz Hamburg will das im Projekt H2Switch100 herausfinden. Dafür nimmt das Unternehmen ein möglichst gewöhnliches Stück seines Bestandsnetzes unter die Lupe.

Etwas Besonderes ist der kleine Netzabschnitt in Hamburgs südlichem Stadtteil Harburg nicht – und genau deshalb hat Gasnetz Hamburg ihn ausgewählt. Insgesamt 16 Anschlüsse, davon 14 in normaler Haushaltsgröße, ein Gewerbehof und ein Sportverein gehören dazu. In den Wohnhäusern sind Gasheizungen installiert. Gewerbehof und Sportverein betreiben ein Blockheizkraftwerk mit Erdgas. Es gibt in dem Teilnetz neue PE-Rohre (Polyethylen) ebenso wie alte Stahlleitungen und Hausanschlüsse aus verschiedenen Jahrzehnten. „Der Netzabschnitt ist repräsentativ für das Hamburger Gasnetz“, sagt Sebastian Esser, Projektleiter bei Gasnetz Hamburg.

Das Ziel ist es, herauszufinden, ob sich auch weitere ganz gewöhnliche Netzabschnitte auf Wasserstoff umstellen ließen. Durch den Mix von Materialien und Bauarten unterscheidet sich H2Switch100 vom zeitlich weiter fortgeschrittenen Projekt H2Direkt der Thüga in Hohenwart. Dort will diese bereits im Winter 2023/24 zehn Haushalte und einen Gewerbekunden mit reinem Wasserstoff beliefen. Allerdings sind dort ausschließlich die als wasserstofftauglich bekannten PE-Leitungen verbaut (s. S. 30).

Machbarkeitsstudie mit Laborversuchen

In Hamburg stehen derweil noch die Voruntersuchungen an. Gemeinsam mit den Partnern TÜV Süd und DBI Gas- und Umwelttechnik will Gasnetz Hamburg in einer Machbarkeitsstudie binnen zwölf Monaten die Integrität des Netzes für Wasserstoff nachweisen. Im ersten Schritt gehen dafür Proben aus dem Originalnetz ins Labor. „Von jedem Komponententyp, der im Netz vorkommt, werden wir mindestens ein Exemplar untersuchen“, sagt Esser.

Namentlich handelt es sich dabei sowohl um einzelne Schieber und Kugelhähne, aber auch um ganze Hauseinführungskombinationen und Stücke der Rohrleitungen. In den Laboren der Partner-Organisationen sollen die Bauteile dann zeigen, dass sie für den Einsatz in einem Wasserstoffnetz geeignet sind. Gibt es eine Versprödung der Stahlteile? Funktionieren die Druckregler? Halten die Absperreinrichtungen dicht? Auf diese Fragen soll die bis August laufende und von der Hamburger Förderbank IFB unterstützte Machbarkeitsstudie Antworten liefern.

„Bei den alten Komponenten und den Leitungen an sich sind wir sehr zuversichtlich, da durch die Leitungen bis in die 1980er Stadtgas mit etwa 50 Prozent Wasserstoffanteil geflossen ist. Einige Komponenten sind aber erst später dazugekommen“, sagt Esser. Die Kosten für diese erste Projektphase liegen laut Gasnetz Hamburg „im niedrigen sechsstelligen Bereich“.

Zähler und Brenner tauschen

Fallen die Labortests positiv aus, folgt Schritt 2: die eigentliche Umstellung des Netzes. Dabei geht es nicht nur um die Machbarkeit, sondern auch um Kosten. Denn auch wenn das Netz wasserstofftauglich ist, werden voraussichtlich mindestens die Brennerdüsen und die Zähler getauscht werden müssen. Schließlich muss das Normvolumen an Gas um den Faktor drei steigen, um den geringeren Brennwert des Wasserstoffs im Vergleich mit Erdgas auszugleichen.

„In den Rohrleitungen selbst ist das kein Problem. Erstens hat der Wasserstoff eine geringere Viskosität und strömt daher schneller, zweitens können wir bei Bedarf den Druck etwas erhöhen, und drittens gibt es bei den Leitungsdurchmessern im Hamburger Gasnetz auch genügend Reserven“, erklärt Esser.

Heizungen, die sich mit reinem Wasserstoff betreiben lassen, haben viele Hersteller bereits für die kommenden Jahre in petto. „Was die Blockheizkraftwerke betrifft, haben Hersteller bereits angekündigt, Geräte für den Test zur Verfügung stellen zu wollen“, so Esser. Die Mehrkosten, die durch den Pilotversuch anfallen, will Gasnetz Hamburg übernehmen. Dank dieser Zusage rennt der Versorger bei den Kunden offene Türen ein. „Sogar einige Nachbarn, die noch keinen Gasanschluss haben, haben nun auch Interesse an Wasserstoff bekundet“, erzählt Esser.

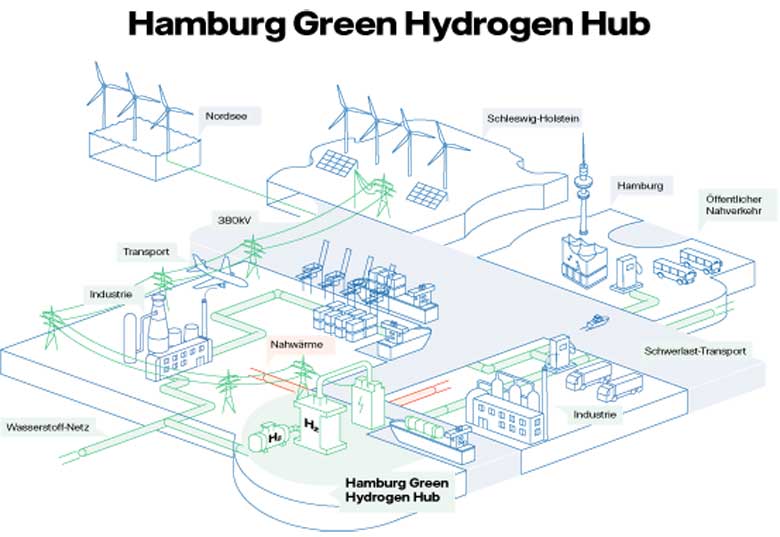

Wasserstoff aus geplantem Industrienetz

Während die Leitungen und die weiteren Bauteile sehr normal sind, ist die Lage des Teilnetzes allerdings eine sehr besondere: Es liegt quasi direkt an der Trasse für das bereits geplante Wasserstoffnetz für die Hamburger Industrie mit dem Projektnamen HH-WIN. Bereits 2024 will Gasnetz Hamburg große Teile von HH-WIN bauen. Im Jahr 2027 will das Unternehmen den ersten Wasserstoff liefern können. Die Bestätigung, dass es sich um ein sogenanntes Important Project of Common European Interest (IPCEI) handelt, welches eine besonders hohe Förderung in Anspruch nehmen darf, stand bei Redaktionsschluss allerdings noch aus.

„Im Vergleich zum Bedarf der Industrie ist der Wasserstoffbedarf für das Pilotprojekt minimal“, sagt Esser. Der Wasserstoff für das Industrienetz soll aus drei Quellen kommen, die nach jetzigen Ankündigungen alle bis zur Inbetriebnahme bereitstehen sollen. Da ist zum einen der 100 Megawatt starke Elektrolyseur, der direkt im besagten Industriegebiet am Standort des einstigen Kohlekraftwerks Moorburg entstehen soll. Nach einiger Unruhe im Projektkonsortium wollen die Hamburger Energiewerke das Projekt nun zusammen mit dem Vermögensverwalter Luxcara als Mehrheitseigner umsetzen. Die Inbetriebnahme ist weiterhin für 2026 angepeilt.

Zweitens soll Wasserstoff über ein Ammoniak-Terminal nach Hamburg kommen, das Mabanaft und Air Products Anfang 2022 angekündigt haben. Mittlerweile hat das Projekt eine nautische Risikoanalyse durchlaufen, und die Unternehmen sind dabei, die Unterlagen für das Genehmigungsverfahren zusammenzutragen. Als Zieljahr für die Inbetriebnahme nennt Mabanaft weiterhin 2026.

Und drittens ist da noch das europäische Wasserstoff-Kernnetz der Fernleitungsnetzbetreiber. Sowohl mit den Niederlanden als auch mit Wilhelmshaven ist Hamburg durch bestehende Fernleitungen verbunden, die in der ersten Projektphase auf Wasserstoff umgestellt werden sollen (s. S. 30).

Wie CO2-arm die Erzeugung des Wasserstoffs jeweils sein wird, ist bisher kaum zu sagen, da sowohl die Regularien als auch die Energieerzeugung und -umwandlung massiv in Bewegung sind.

Rolle von Wasserstoff in der Wärmewende unklar

Falls sich zeigt, dass sich das Leitungsnetz leicht umnutzen ließe, wird Wasserstoff damit allerdings nicht zur ersten Wahl für die Hamburger Wärmewende. Schließlich gibt es für die Gebäudeheizung im Gegensatz zur Industrie viele andere Optionen mit deutlich geringeren Umwandlungsverlusten. Diese Überlegung war einst auch Grundlage der Wasserstoff-Roadmap, die den – zunächst noch knappen – grünen Wasserstoff prioritär den schwer dekarbonisierbaren Sektoren zuspricht, zuallererst der Industrie. Auch die Hamburger Umwelt- und Energiebehörde (BUKEA) folgt dieser Strategie.

Die Hansestadt hat deutlich früher als die meisten anderen Großstädte damit begonnen, Daten für ein Wärmekataster zusammenzutragen, und will 2024 bereits eine vollständige Wärmeplanung vorlegen. In der Innenstadt wird diese voraussichtlich vor allem auf Fernwärme hinauslaufen, in den Randgebieten stehen Wärmepumpen hoch im Kurs.

„Sicherlich ist die Umstellung der Erdgasleitungen auf reinen Wasserstoffbetrieb keine Lösung für ganz Hamburg“, räumt auch der technische Geschäftsführer Michael Dammann von Gasnetz Hamburg ein. „Doch das Weiternutzen einer bereits bestehenden Infrastruktur mit dem grünen Gas kann bei bestimmten Bebauungsstrukturen und Lagen eine sinnvolle Ergänzung zu Optionen wie Fernwärmeausbau und Wärmepumpen sein. Mit H₂-SWITCH100 wollen wir ganz konkret herausfinden, welcher Aufwand und welche Kosten mit einer solchen Umstellung verbunden sind und ob es technische Hürden gibt.“

Autorin: Eva Augsten